Прошло 155 дней с тех пор, как председатель ПНД (Партии националистического движения) Девлет Бахчели сделал с трибуны парламента заявление о «праве на надежду» в случае курдского лидера Абдуллы Оджалана. Однако, до сих пор не было предпринято никаких шагов для реализации этого права.

22 октября 2024 года Бахчели признал изоляцию Абдуллы Оджалана на еженедельном собрании группы ПНД и призвал курдского лидера «ликвидировать организацию». Турецкий политик потребовал, чтобы Оджалан выступил на заседании партийной группы ПНРД (Партии народного равенств и демократии), если будет выполнено соответствующее «условие», прокладывая путь для принятия правовых норм о «праве на надежду».

С тех пор прошло уже 155 дней, и ничего не изменилось. 27 февраля Абдулла Оджалан выступил с историческим призывом к миру и демократии в обществе вместе с делегацией ПНРД, побывавшей на Имралы.

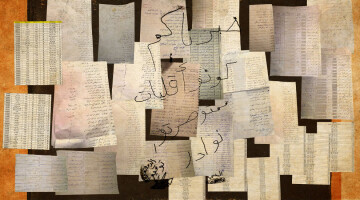

Более 4000 узников приговорены к пожизненному заключению

Вопрос о праве на надежду, который Бахчели неожиданно поднял в парламенте, стоит на повестке дня уже много лет. Это право касается ситуаций, когда заключенный приговаривается к пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами без возможности условно-досрочного освобождения. В 2014 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что право на надежду Абдуллы Оджалана было нарушено. На своем заседании 17-19 сентября 2024 года Комитет министров Совета Европы (СЕ) обсудил решение ЕСПЧ о данном нарушении и потребовал от Турции без промедления принять необходимые меры, уведомив, что в противном случае на заседании в сентябре 2025 года будет подготовлено промежуточное решение. Однако, несмотря на все предупреждения, никаких шагов до сих пор не сделано.

Помимо Абдуллы Оджалана, в тюрьмах содержатся более 4000 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами. Многие из этих узников не могут воспользоваться указанным «правом на надежду». Мы собрали любопытные факты об этом праве.

- Что такое «право на надежду»?

- Приговоры к пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами вошли в обиход турецкого законодательства в результате адаптации приговоров к смертной казни, вынесенных по старому Уголовному кодексу, к новым правовым нормам. В свою очередь, приговоры к пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами, вынесенные судами в рамках закона № 3713 и статьи 302 закона № 5237, регулируются в законодательстве как пожизненное заключение, то есть заключенный остается в тюрьме до самой смерти. Исключений из этих правовых категорий не существует. Однако, здесь на первый план выходит «право на надежду», обеспечивающее узнику возможность воссоединения с обществом через определенный период времени вместо пожизненного заключения. Человек, обладающий этим правом, отбывает срок, зная, что его положение будет пересмотрено через определенное время после начала исполнения наказания; он знает, на каком основании будет сделан этот пересмотр, кто и какими методами будет проводить оценку. Другими словами, «право на надежду» дает надежду на возвращение свободы, вводя предсказуемую форму исполнения приговора.

- Существуют ли временные ограничения «права на надежду»?

- В этом вопросе нет временных ограничений. В своих постановлениях ЕСПЧ указывает, что срок будет определяться государством-членом в рамках его собственного суверенитета. Однако, суд также указывает, что эти сроки не должны быть слишком продолжительными, дабы не лишать человека «права на надежду». Другими словами, можно утверждать, что сроки в 30-40-50 лет, которые государство введет только для того, чтобы заменить ими исполнение смертного приговора, неприемлемы. ЕСПЧ упоминает срок в 25 лет в решении по делу «Винтер против Соединенного Королевства». Здесь суд утверждает, что между договаривающимися государствами в сфере сравнительного и международного права должны быть предусмотрены специальные механизмы, гарантирующие периодический пересмотр приговора не позднее чем через 25 лет после его вынесения и в последующем.

Однако, обобщенное толкование постановлений Суда по этому вопросу («Кафкарис против Кипра», «Винтер против Соединенного Королевства» и др.) сводится к следующему: необходимо подчеркнуть, что ЕСПЧ не вмешивается в систему уголовного правосудия конкретного государства. В данном контексте Конвенция не требует наличия конкретного механизма уголовного правосудия, такого как право на условно-досрочное освобождение. Форма пересмотра приговоров и вопрос о том, какая часть срока наказания должна быть отбыта до его пересмотра, остаются на усмотрение государств. Процедуры, которым должны следовать страны, также могут носить внесудебный характер. Однако, согласно прецедентному праву Суда, очевидно, что должна существовать система, обеспечивающая «оценку возможности освобождения»; при этом «пределы, о которых идет речь, не могут быть неограниченными». Суд изучает, существует ли в собственной правовой системе конкретного государства возможность предусмотреть более мягкие условия содержания под стражей или досрочное освобождение для заключенных.

В 2015 году Венгрия ввела новое законодательство, предусматривающее автоматический пересмотр приговоров к пожизненному заключению в качестве способа соблюдения решений ЕСПЧ. Это законодательство вводит обязательную процедуру помилования осужденного после 40 лет тюремного заключения. Однако, Суд отметил, что срок в 40 лет, которые заключенный должен ждать до помилования, намного превышает рекомендованный максимальный срок, и что в этом смысле, несмотря на широкую свободу, имеющуюся у государства, адекватные пределы были превышены. Кроме того, Суд установил, что в Венгрии президентское помилование не является средством, с помощью которого пожизненное заключение может быть сокращено ни де-факто, ни де-юре. Принимая во внимание продолжительность времени, которое пришлось бы ждать заявителям, Суд постановил, что новое венгерское законодательство не обеспечивает защиту в рамках статьи 3 Конвенции и что, таким образом, правовые нормы нарушены.

- Закреплено ли «право на надежду» в турецком законодательстве? Какова сфера его применения?

Статья 16/4 Закона о борьбе с терроризмом №3713, статья 47 Уголовного кодекса Турции №5237, статья 25 Закона №5275 об исполнении наказаний и мерах безопасности, а также статья 107/16 предусматривают, что вышеупомянутые приговоры к пожизненному заключению должны отбываться осужденными вплоть до дня их смерти без перерыва. Эти статьи представляют собой структурные проблемы, которые и привели к решению ЕСПЧ, когда Суд счел их нарушениями. Т.е., право на надежду никоим образом не включено в турецкое законодательство. Именно эти нормы нарушают права Абдуллы Оджалана и подобных ему заключенных. Эти правила включают в себя категорический запрет на условно-досрочное освобождение. Кроме того, существуют методы освобождения в ситуации различных приговоров, такие как президентское помилование, но они касаются приговоров различного характера. По сути, «право на надежду» не нуждается во включении в закон в качестве специального нормативного акта. В данном случае категорические запреты на УДО для политзаключенных воспринимаются, как прямое нарушение правовых норм.

После того, как категорические запреты на условно-досрочное освобождение будут исключены из законодательной базы Турции и возможность освобождения будет обеспечена на законодательном уровне, можно будет обсуждать фактическое исполнение существующих правовых норм.

- Какое решение ЕСПЧ вынес в отношении права на надежду для Абдуллы Оджалана?

В ряде решений, принятых в 2000-х годах, ЕСПЧ начал прямо ссылаться на «право на надежду» для осужденных, создав примеры прецедентного права по этому вопросу. После отмены смертной казни в начале 2000-х годов приговор, вынесенный курдскому лидеру, был заменен на «пожизненное заключение с отягчающими обстоятельствами». ЕСПЧ оценил исполнение этого приговора, который был введен вместо смертной казни, в своем решении от марта 2014 года, и решение суда было окончательно утверждено в октябре 2014 года. Впоследствии ЕСПЧ вынес постановления по тому же вопросу по делам «Кайтан против Турции» в сентябре 2015 года, «Гурбан против Турции» в декабре 2015 года и «Болтан против Турции» в феврале 2019 года.

В соответствии со сложившейся практикой по данному вопросу, Суд неоднократно выносил решения о том, что содержание заключенных в тюрьме до дня их смерти без гарантии «права на надежду» является нарушением статьи 3 Конвенции. В 2014 году ЕСПЧ вновь осудил Турецкую Республику в решении по делу «Оджалан против Турции-2», постановив, что «заключение в тюрьму до смерти» является нарушением запрета на пытки и, следовательно, нарушает «право на надежду». В решении изложены 4 принципа, определяющие это право, и указано, что данные принципы не могут быть реализованы в турецком законодательстве. Смысл этих принципов заключается в том, что возможность освобождения должна быть де-юре (юридически) и де-факто (фактически) возможной, заключенный должен иметь процессуальные гарантии на пересмотр тюремного приговора, а условия содержания должны быть подходящими для ресоциализации узника. Вкратце, человек, приговоренный к такой мере, должен знать, что однажды он может получить свободу, и не должен содержаться в изоляции.

- Кроме дела Оджалана, существуют ли какие-либо решения ЕСПЧ о нарушении «права на надежду» и примеры исполнения этих решений?

После вынесения ЕСПЧ решения по делу «Винтер и другие против Соединенного Королевства» Высокий суд Англии и Уэльса прямо признал право министра юстиции освобождать узников, приговоренных к пожизненному заключению. Суд также определил сферу действия, пределы и условия реализации этого права. Комитет министров счел эти рамки соответствующими общим мерам, предусмотренным постановлением ЕСПЧ, и завершил процесс мониторинга. В ходе надзора за исполнением решения по делу «Матиошайтис и другие против Литвы» Литва создала механизм для пересмотра исполнения пожизненных приговоров и, в случае необходимости, их замены. Комитет пришел к выводу, что созданный в этой связи механизм и условия обращения к нему соответствуют стандартам, и прекратил наблюдение.

Комитет министров считает некоторые из существующих в этих странах систем «хорошими примерами» и полагает, что Турция должна обратить на них внимание.

- Что же должна сделать Турция после решения ЕСПЧ о нарушении права на надежду в случае Абдуллы Оджалана?

- Решения ЕСПЧ по делу группы Гурбана, шаги, предпринятые Комитетом министров в процессе мониторинга ситуации в других странах, и его оценки представляют собой «дорожную карту» для Турции в сложившихся обстоятельствах. Соответственно, при создании механизма пересмотра такой меры, как пожизненное заключение при отягчающих обстоятельствах, необходимо учитывать следующие основные принципы в соответствии с нормами Конвенции:

- После пересмотра механизм должен позволять принять решение о смягчении, сокращении, отмене приговора или условном освобождении узника, в отношении которого подан запрос;

- Для того, чтобы ходатайствовать о пересмотре приговора, время, проведенное в тюрьме, не должно превышать 25 лет;

- При оценке во внимание должны быть приняты существенные изменения и события в жизни осужденного. Также должно быть рассмотрено, есть ли законное основание для продолжения исполнения наказания, которое должно позволять дальнейшую реабилитацию, на дату оценки. Этот анализ должен быть объективным и основанным на заранее установленных правилах;

- Положения о принципах, которые должны учитываться при оценке, должны быть достаточно четкими и конкретными;

- Заключенному должны быть предоставлены процессуальные гарантии;

- Осужденный должен быть надлежащим образом проинформирован о процессе пересмотра;

- В случае отклонения решения после первого пересмотра, очередной пересмотр должен продолжаться через периодические промежутки времени;

- Судебный пересмотр решения должен быть возможен, и осужденному должен быть предоставлен доступ к этому средству правовой защиты.

- Почему и на каких правовых основаниях Турция не выполняет это решение?

- В 2015 году Турция представила Комитету министров Совета Европы, который периодически следит за исполнением индивидуальных и структурных решений ЕСПЧ, план действий, утверждая, что решение по делу «Оджалан против Турции-2» было разослано во все судебные органы, и решение было исполнено. Но за 7 лет в стране не было достигнуто никакого прогресса, как заявили адвокаты Абдуллы Оджалана. В 2021 году и далее организации гражданского общества неоднократно уведомляли общественность о том, что Турецкая Республика не выполнила решение ЕСПЧ, не предприняла никаких шагов по изменению своего законодательства, не предоставила гражданскому обществу информацию о том, сколько подобных пожизненных приговоров было вынесено начиная с 2014 года, то есть после второго решения о нарушении прав Абдуллы Оджалана, не начала применять принцип равенства при исполнении закона о борьбе с терроризмом и, наконец, сохранила суровые условия изоляции всех заключенных, отбывающих сроки в тюрьме на Имралы.

Турция дала манипулятивные ответы, после чего 30 ноября – 2 декабря Комитет министров рассмотрел дела о «праве на надежду» на своем 1419-м заседании и обратился к Турции с настоятельным призывом привести действующее законодательство страны в соответствие с резолюциями без дальнейших задержек и проволочек. Комитет запросил информацию о количестве узников, отбывающих пожизненное заключение при отягчающих обстоятельствах в пенитенциарной системе страны, и постановил, что турецкие власти должны представить свой план действий о прогрессе, достигнутом в реализации общих мер, не позднее сентября 2022 года. Ответом на эти конкретные и четкие просьбы Комитета стало представление плана действий в октябре 2022 года. Правительство, по сути, дипломатическим языком заявило, что Турция не планирует вносить какие-либо изменения. Наконец, Турция снова представила план действий в июле 2024 года, опять же с аналогичными аргументами.

- Какие санкции Комитет министров Совета Европы применит к Турецкой Республике, если решение не будет выполнено?

- Комитет министров может запросить у правительства Турции планы действий по выполнению решения. Он может следить за совокупностью дел ещё пристальнее, анализируя происходящее каждые 3 месяца. Он может принимать промежуточные решения, чтобы усилить давление на государство с целью выполнения вынесенных вердиктов. Промежуточные решения более эффективны в процедурном отношении, чем общие, принимаемые после регулярных заседаний. Согласно статье 46 (3) ЕКПЧ, если Комитет министров сочтет, что надзор за исполнением судебного решения ставится под угрозу из-за вопроса толкования соответствующих требований к конкретному государству, он может направить этот вопрос в ЕСПЧ для принятия решения о толковании. Для работы этого механизма требуется большинство в две трети голосов членов Комитета министров, поэтому он используется редко.

В исключительных случаях Комитет министров может ссылаться на статью 46 (4) ЕКПЧ для возбуждения дела о нарушении. Если Комитет министров считает, что конкретное государство отказалось исполнить окончательное решение, он может передать дело в ЕСПЧ, чтобы Суд решил, выполнило ли данное государство свое обязательство по исполнению решения. Этот механизм был введен в 2010 году со вступлением в силу Протокола №14 к ЕКПЧ в качестве нового средства принудительного исполнения судебного решения (хотя стоит отметить, что суд не может применить никаких санкций). Задействовать эту норму можно только получив большинство в две трети голосов Комитета министров, поэтому она применяется редко.